はじめに

地震の多い日本で家を建てるとき、「地震に強い家にしたい」と考えるのは当然のことですよね。住宅会社にそう相談すると、

- 「◯◯工法の壁は、通常の筋交いの◯倍の強さです」

- 「制震部材を使っていて、地震の揺れを吸収します」

- 「建築基準法の1.5倍の壁量で、耐震等級3“相当”です!」

など、いかにも地震に強そうな説明が返ってきます。でも実は、こうした説明の多くは、プロ自身も大事な部分を勘違いしたまま語られているのです。

驚きの事実:構造計算されていない木造住宅

意外かもしれませんが、日本の木造2階建て住宅の多くは、構造計算されずに建てられています。法律上「簡易な構造の検討(壁量計算など)」だけで建築が認められているからです。

「えっ、でも2025年4月から法律が変わって、構造計算が必要になるんじゃないの?」と思った方、残念ながらそれも誤解です。

今回の建築基準法改正は、「簡易な構造の検討」を、今後は確認申請で審査するようにしますよ、という内容です。構造計算が義務になるわけではありません。

「これまでは『簡易な構造の検討』すら審査を受けずに建てられていたのか!」

という事実にビックリしてしまいますよね。

“簡易な構造の検討”では本当に安全なの?

壁量計算や四分割法、仕様規定などで確認される「簡易な構造の検討」は、

- 柱や梁の強度

- 基礎の設計

- 水平方向の耐力(床や屋根)

など、重要なポイントが詳細な検討対象外となっています。積雪地域でも雪の重さについてはほとんど考慮されていません。

(後述しますが、屋根への積雪により地震による揺れは非常に大きくなります)

平成23年のある研究調査では、無作為に抽出した100棟すべての住宅を許容応力度計算で確認したところ、全ての住宅でエラーがあり(建築基準法で求める最低限度の耐震性能を満たさない)、2割は壁量すら足りていなかったという驚きの結果が出ました。

積雪地域ではさらに深刻

例えば、積雪100cmなら必要な壁量は積雪なしと比較して約2倍、180cmなら約3倍になります。それなのに、建築基準法の壁量計算で「壁量を2倍にしたから耐震等級2相当」と謳うのはとても危険です。

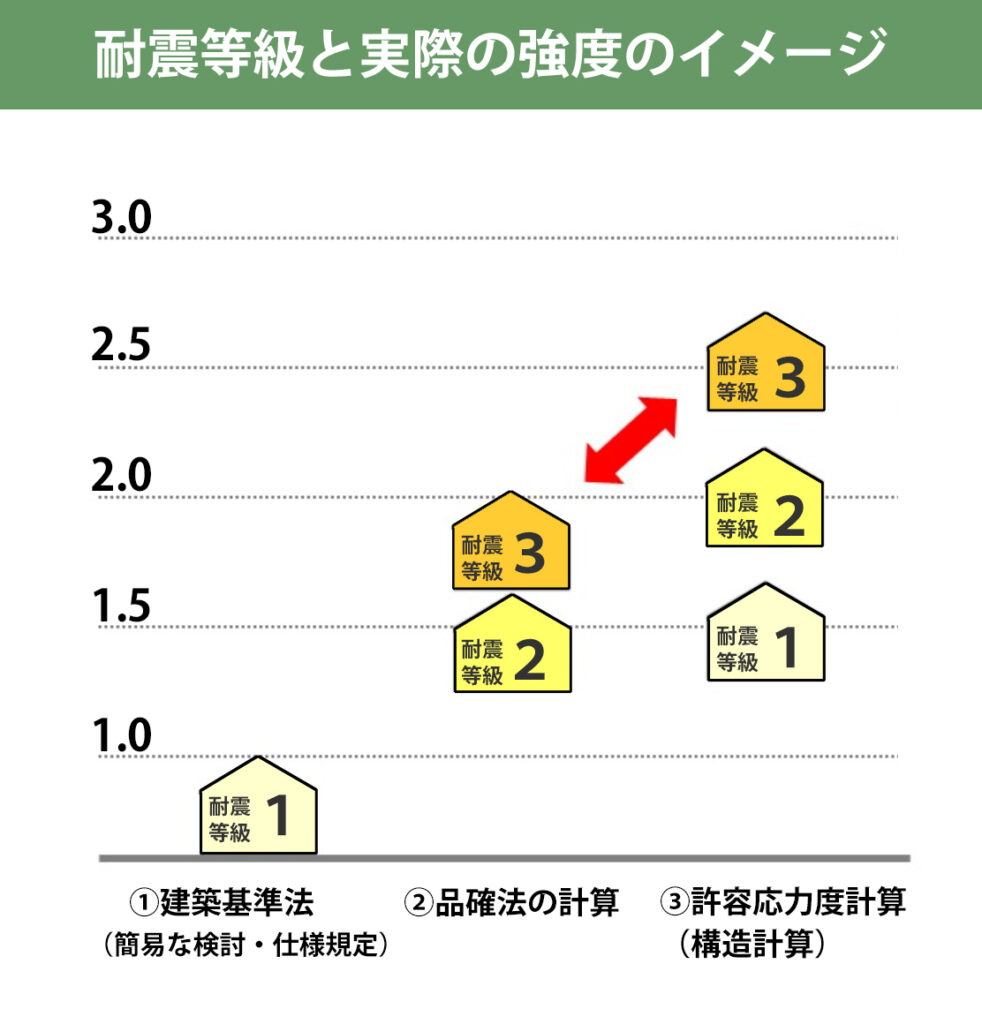

耐震等級とは:

- 等級2:建築基準法レベルの1.25倍の地震力に耐える

- 等級3:建築基準法レベルの1.5倍の地震力に耐える

ところが、構造計算してみると「建築基準法で求める最低限度の耐震性能すら満たしていない」ケースも多くあります。

耐震等級3でも安心とは限らない

住宅性能表示制度の耐震等級2・3には、簡易な方法(品確法による仕様規定)と、詳細な方法(許容応力度計算)の2種類があります。

前者では、

- 水平構面(床や屋根)の設計

- 梁や基礎の断面設計

- 地盤と上部構造の整合性設計

などが省略されており、「地震時にどのように力が流れるか」や「部材が壊れないか」といった建物全体の構造安全性が詳細には確認されません。

許容応力度計算で求められる設計は、より強く・多く・具体的です。

本当に安全な家を建てるには

安全性と経済性を両立するには、プランニング段階から無理のない架構計画や構造計画を意識した設計が重要です。

許容応力度計算が“絶対”とまでは言いません。

でも、真に地震に強い家を求めるのであれば、許容応力度計算をした上で耐震等級3にすべきだと思います。

(条件が厳しい積雪地でも、せめて積雪がない状態の許容応力度計算で耐震等級3)

まとめ

2025年の今でも、ほとんどの木造住宅は構造計算されていません。法律で定められた“最低限の安全”すら担保されていない可能性もあるのです。

「耐震性能が高い工法や部材を採用している」「きちんと計算している」「耐震等級3”相当”にしている」

などという言葉に惑わされずに、安心・安全な家づくりのために、「許容応力度計算による耐震等級3なのか」について

しっかりと意識を向けてみてください。

「いつもは構造計算はしていなくて耐震等級3ではないけど、取ろうと思えばいつでも取れる仕様です」と聞かされても納得してはいけません。

本当に耐震等級3にできるかどうかは、いつも構造計算して耐震等級3にしている人しか分からないのですから。